「幹」「枝」「花」の組み立てとディテール論

ディテール1965年1月号にアメリカで磨いた建築ディテールへの審美眼を評論文に岡田新一はあてている。今回は岡田の言葉は「」太字で書いておきます。

1963年、岡田新一は、NewyorkのSkidomore Owings & merrill(以下SOM)で1年間、勤務している。

この年はキューバ危機、ケネディー暗殺事件など、世界が揺れた年であったが、そのような中でも、案外健康で単純な生活であったという。

私は、20年前、アメリカの視察旅行に行かせてもらったことがある。確かに、東京とは違い、晴れた日の空の色は明らかに底抜けた明るさがある。そして、岡田は「ハッと」して目を向けたという、SOMのPepsi本社(現在は違うらしい)ビルを「あたかもニューヨークの空と生活の単純明快さを表しているようなキャラクター」と表現している。

図らずも、私もペプシビルにはハッとして、20年前写真に収めていた。ちょっとした違和感を持ったので。(笑)

なぜ、そのようなデザインがSOMという組織事務所から生まれたのか、岡田は以下のように記している:

「建築家の役割を果たすパートナーのうちの一人(Pepsiの場合Gordon Bunshuft)が担当した仕事に対しては建築家としての職務を果たして、デザインからディテールまでの決定権を握っている。・・・中略・・・建築家がデザインを決め、プロポーションを決め、プロフィルを決める。その間にはもちろんプロダクション(実施設計)を担当するジョブキャプテンとの交換は十分に行われているわけで、スケッチ詳細図が描かれていることを記せば、その間の事情ははっきりするだろう。あたかも一人の人間が設計を決めるようなワンマン的な判断とデザインとプロダクションの間の絶えざる交換があって、Pepsiが生まれたのである。」

ここは、設計組織論を組み立てる上で、企画・基本設計と実施・生産設計の間が決して断絶的なフローでは解決できないことを主張している部分で、「設計とはそういうものなのである」との言葉で結んでいる。

つぎに続く章では、建築の存在そのものも、断絶のないネットワーク的な連携が必要という持論。60年前の文章ながら、深く同意する。

当時の雑誌に掲載されていたもの

私が振り返って撮影したもの。この近くに、同じくSOMの金字塔「レヴァハウス」や、ミースの「シーグラムビル」がある。

ディテールのヒエラルキーについて

イリノイ州立大学の見学にいったとき、ミースのCrown Hallと並んで立つSOMのPaul V. Galvin Libraryを引き合いに、ディテールについての持論を展開している。

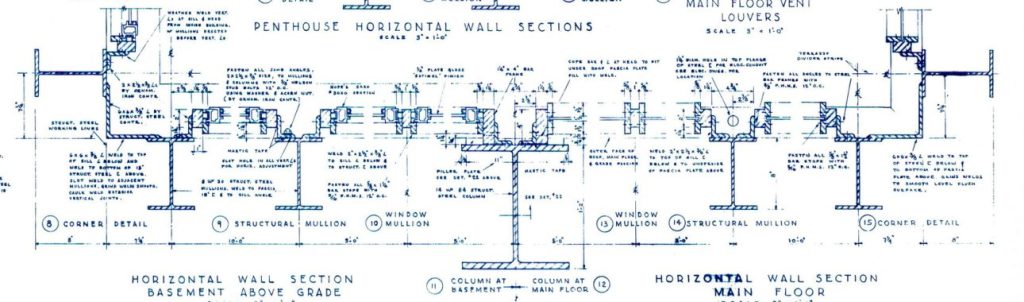

「(どちらも)屋根上にあらわしたスチールプレートの大梁で大空間を支えた構造をとりながら、どうしてこうも違ったものになるのか!。この場合のSOMには建築家が不在だったのだろう。デザインからディテールまでを統一するものに欠けている。さらにディテールのみを取ってみても、ミースにみられたような緊張は感じられない。CrownHallのセクションにはヒエラルキーがあった。構造とマリオンとサッシュの断面は、それぞれその機能を表したものであるし、スケールがあった。デザインにもヒエラルキーが求められるように、ディテールにもヒエラルキーが必要なのである。」

Crown Hall(ミース)

Paul V. Galvin Library(SOM)

Crown Hall のサッシディテール

私は現物を見てはいないが、確かに、図面と写真を見比べるとその発言の意図が非常によくわかる。そして、この図面、70年前の人が描いた図面なんですよね・・・・。自分の図面と見比べて泣けてきますわ。

ディテールの緊張感とスペースの緊張感について

私は群馬県に住んでいた時は、前橋の群馬県立図書館や群馬県民会館の自習室や会議室を利用し、勉強や模擬テストを受けていた。この記事を読みながら、これらの経験が「元ネタ」を感じつつ、やはり「背筋が伸びる」建築を創る確信的な哲学が投じられていることに納得している。

岡田は、緊張感について、冒頭のPepsi本社で持った「ハッと」した気持ちに帰り持論を続けている。

「パンナムビル(現メットライフビル)のような建物では、どう外壁を処理しても影は出ない。「影」はデザインの初期に考えられていなくてはならない。たとえ、それが表立ったデザインの動機にならないとしても。

・・・・SOMのデザインはどうもこのヒエラルキーに乗っているとは言い難い。ヒエラルキーの中途からデザインが出発するから、どうしてもネガティブな建築を創りだすことになる。

同じようなヒエラルキーの断絶がスウェーデンの建築にもあるようだ。・・・(中略)・・・北欧のデザインの質の高いことはだれしもが指摘する。計画も妥当である。しかし何か不足しているのだ。それは、デザインのヒエラルキーの中で、計画とインテリアの小道具の間を補うものが断絶してしまっているからなのである。家具等は私のデザインヒエラルキーからすると、ディテールに属するものだが、そのディテールの「完全性」に依存してしまってはいけない。・・・・まず、全体から細部へといういことが第一。そしてそれらは連続して、緊張と安堵の入り交ざった満足感を与えるものであってほしい。」

このデザイン的断絶はダメと理解できる

これは・・・・どうなんだろう?

この感覚は、解釈が難しい。例えば日本には「見立て」という手法があるように、何かそこにあるように皆が共通認識を持てば、なにもおかなくてもよい文化もある。ただ、見方を変えると、「見立て」という文化が環境をつないでいるから、それは岡田の考える「よい」建築なのか?。そこは、何かブラックボックスのままであるような気がして、釈然としない思いはある。師匠に問いたいところではある。

建築は環境を映す

「デザインが環境を映すものなら、ディテールは生産機構を映すものである」と岡田は結論づける。ポール・ルドルフ、ルイス・カーンとも使う材料は少なく、ディテールは少なくシンプルに考えられている。これは日本の書院などに通じる、みえがくれの部分の粋を細部にこらしたスペースには共通項があるという。

違うとすれば、彼らの表現は壁の表現、書院は柱と梁の表現。・・・・・

先のコラムでも触れたが、岡田が最高裁判所を作った時代の作り方から、各段の進化を日本の生産技術は遂げている。現代の建築材料と日本の生産機構にあった建築の本質たる表現方法については、今日にも問われている課題と考えざるを得ない。